而這些行為,恰恰是我們最容易忽略的「坑」。

行為1:「家有權屬明晰,但無共享實踐」

什麼意思?

舉個例子:爸爸的電腦、媽媽的化妝品、爺爺的報紙、奶奶的茶杯,全都有「專屬權」,孩子想摸一下,立馬就被喝止:「這是大人的東西,你不能動。

」

孩子可沒法理解「成年人的物權邊界」,他們只看到:大人有自己的東西,絕對不分享。

而我們卻希望他,主動把心愛的車車分一半給別人?

這就像讓一個沒吃過火鍋的孩子,給別人夾菜。

他不知道「熱情」的模板長什麼樣,怎麼去復刻?

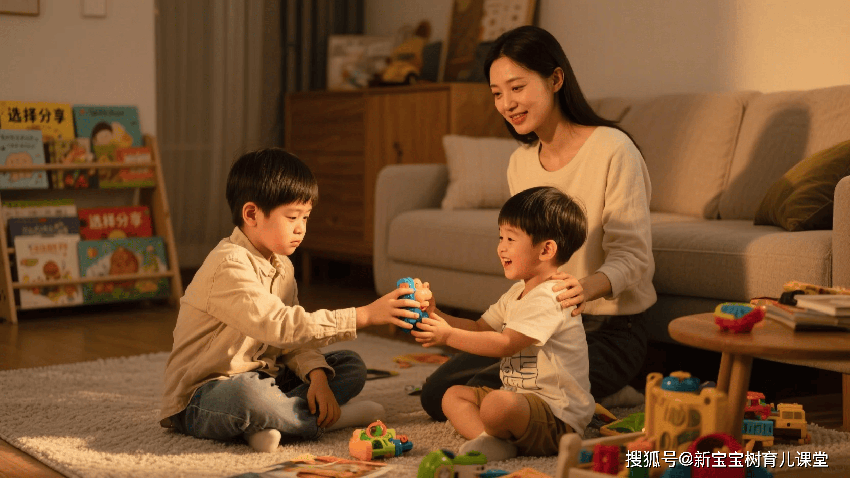

心理學上講,孩子是通過「模仿」來內化行為的。

他看到的是「獨佔」,那麼默認的行為模式也將是「這是我的,你別動」。

解決建議:

把「家」的一些東西,變成「共同的」。

比如可以有一個「家庭共享櫃」,裡面放的是大家可以隨時使用的小物品——蠟筆、貼紙、小積木。

或者建立「輪流使用」的習慣,比如全家看電視時輪流選擇節目,這就是在傳達「每個人都有權利,但需要協調和共享」。

行為2:「你得讓著小的」——強制犧牲不是分享,是壓抑

如果你家有不止一個孩子,你一定說過這句話。

我們理直氣壯地要求老大讓著老二,理由是「你是姐姐」「你是哥哥」,卻從沒給過他合理表達的空間。

被強迫讓出喜歡的東西,那不是分享,是「被剝奪」。

心理上,這種經歷會讓孩子感受到「不公平」:別人可以搶我的,我卻不能堅持自己喜歡的。

2/3