「妹妹能不能別再踢我了?」

這是五歲的哥哥在早餐桌上第三次抗議。

他妹妹坐在兒童椅里,小腳亂蹬、手舞足蹈,還順手打翻了他最愛的牛奶杯。

但我沒第一時間訓斥妹妹,而是回想起五年前的自己——那個時常因為「孩子太調皮」而自責的我。

當年哥哥剛滿一歲,經常在床上翻滾、咿咿呀呀喊個不停,有時候還會莫名其妙蹬被子、甩頭。

那時候,親戚朋友紛紛勸我:「你這孩子真不省心,男孩嘛,就這樣調皮。」我信了,還嘗試通過「規訓」讓他安靜一點——什麼繪本時間、安靜角、甚至播放古典樂……但他越「安靜」,夜晚就越哭鬧。

直到我看到一篇腦發育研究的報道,整個人像被雷劈中:原來孩子頻繁活動的「亂動行為」,根本不是淘氣,而是大腦突觸形成的表現!

「亂動」其實是大腦在升級!

聽起來是不是有點科幻?

但這可是真真實實被腦科學研究證實的。

寶寶在出生後頭三年,是大腦發育最迅猛的時期。

神經突觸每天以上百萬條的速度形成連接。

那種我們眼中的「手腳不安分」,其實是大腦通過身體運動探索外部世界的一種方式。

腳亂蹬?

可能是在練習腿部神經與大腦的協調。 手亂抓?

這是在激活觸覺感知,讓他們更好認識世界。 喜歡轉圈?

前庭系統發育的體現,有助於平衡感建立。 簡而言之:寶寶的「動」,是腦子在「長」。

我一想到,曾經的「安靜乖巧」,可能是感官刺激不足的大腦發育遲緩信號,簡直想原地給哥哥道歉。

場景還原:那些被誤解的「小動作」

後來,我們家迎來了妹妹。

得益於前車之鑒,我再也不因為她「靜不下來」而焦慮,反而開啟了「觀察家模式」:

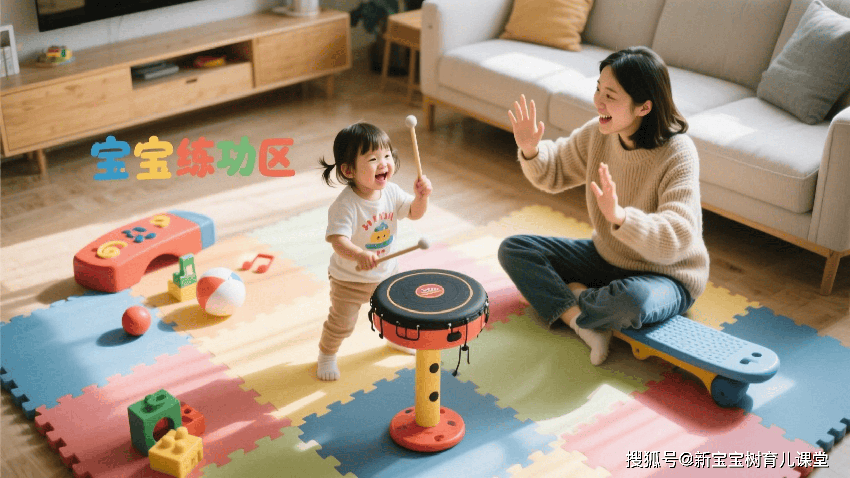

吃飯時不安分:她不是挑食,是在練習手眼協調,嘗試用手抓食物(哪怕抓的是哥哥的碗)。 洗澡時水花四濺:不是不聽話,是在探索水的感覺,感受冷熱、輕重。 睡覺時總踢被子:不是缺乏安全感,而是肢體意識在增強,她還不懂怎麼「配合」被子。 有了這樣的認知,每一次「手忙腳亂」,我不再訓她,而是跟她一起玩「拍手遊戲」、「小腳丫敲鼓」,甚至在客廳鋪上軟墊,讓她自由滾動——結果:她晚上居然睡得更踏實了!